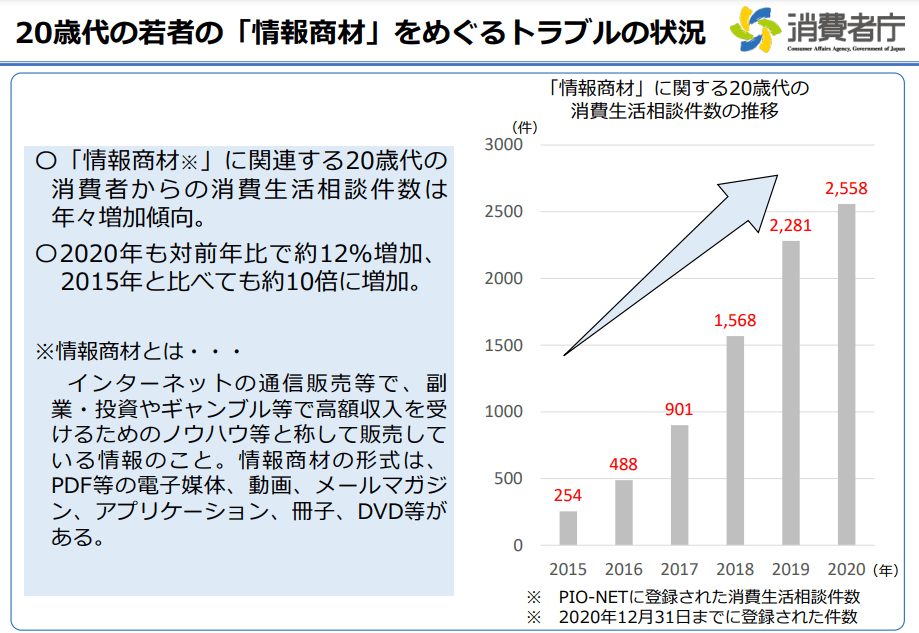

SNSの普及に伴い、情報商材の詐欺に騙される人が年々増え続けています。

消費者庁が20代の若者をめぐるトラブル情報を公開し注意喚起していました。

引用:消費者庁

2015年から2020年にかけて消費生活相談件数が10倍にも跳ね上がっています。

こういったトラブルに遭ってしまった場合、早めに対処を行わないとクーリングオフの対象期間が過ぎてしまったりと泣き寝入りすることとなってしまいます。

そこで情報商材の詐欺に騙されてしまった時の対処法と、騙されないための対策について詳しく解説していきます。

この記事で分かること

情報商材で騙された時に対応すべきこと

「情報商材で騙されたかもしれない」と感じる人は、一人で悩んで考える前にすぐに以下の行動をとりましょう。

- 詐欺の証拠を集める

- クーリングオフの対象か確認する

- 国民生活センターに相談する

- 弁護士に相談する

確実に詐欺の被害にあっていた場合でも、クーリングオフの対象期間を過ぎてしまった場合返金されないので、早めの行動が大切。

では、1つづつ解説していきます。

詐欺の証拠を集める

まず、最初にすべきなのは情報商材の詐欺にあったという事実です。

これがなければ、詐欺にあっても対応してもらえない可能性があるので、できるかぎり集めるようにしましょう

▼情報商材詐欺の証拠になる一例

- 販売サイトのスクリーンショットとURL

- 情報商材のセールスレター

- メールマガジン

- 送られてきたメール、LINE.

- FacebookやTwitterなどSNSの投稿

- 情報商材業者とのやりとり

- 代金を振り込んだ銀行口座

クーリングオフの対象か確認する

クーリングオフ制度とは、過度なセールスプレッシャーにより、正常な判断が難しい状況で購入または契約した人を保護するための法律です。

情報商材は以下の条件を満たしていれば、クーリングオフを申請できます。

| 取引類型 | クーリングオフの対象期間 |

|---|---|

| 訪問販売 電話勧誘販売 特定継続的役務提供 訪問購入 |

購入してから8日以内 |

| 連鎖販売取引 業務提供誘引販売取引 |

購入してから20日以内 |

※業者によっては違約金などを請求されるケースもありますが、法律的には損害賠償や違約金は発生しません。

残念ながら、インターネットで申し込みをしたものは基本的にクーリングオフは証拠を出しづらい場合が多いのであきらめる人も実際多いのが現状です。

ただし、インターネットのみで申し込みした場合であっても、返金交渉することはできます。

クーリングオフには期日があるので、自分で解決できる見込みがない時は「消費生活センター」や「弁護士」に相談するようにしましょう。

クーリングオフできない場合などについて詳しくはこちらでご確認ください。

消費生活センターに相談する

消費生活センターは、商品やサービスに関する苦情や問い合わせに専門の相談員が対応し、公正な立場で解決に取り組む機関です。

日本全国の各都道府県に存在しており、消費者の方々は安心して相談できます。

ただし、専門家ではないため対応にバラツキがあったり、明らかに詐欺だと断定できない場合、対応してもらえないこともあります。

弁護士に相談する

弁護士が代理人として関わることで、相手方の態度が変わり、対話が円滑に進展することはよくあります。

また、一部の法律事務所では「無料相談」や「着手金無料・成功報酬」のサービスも提供しています。

実際に私も弁護士の無料相談を試みましたが、クーリングオフの期間が過ぎてしまっていて、対応してもらえませんでした。

「被害に遭ったかも」と感じたらクーリングオフが有効の日は確認しておくようにしましょう。

情報商材で35万円騙された筆者の経験談

実は筆者も情報商材詐欺で35万円を失った1人です。

今考えたら本当にバカでした。みなさんは私と同じようにならないために、今からするお話を教訓にしてください。

情報商材詐欺にあった筆者の経緯

私は学生時代、物欲の塊でした。

なんでもかんでも欲しいものを購入していた私は、当然お金が全然ありませんでした。

とはいっても、学生なので学業をしながらのアルバイトには限界があります。

そこで思ったことが「楽して金を稼ぎたい」。

「簡単に稼ぐ方法」と検索すると思っていた通りのサイトがたくさんでてきました。

そのなかの1つに「アフィリエイトで1日10万円を簡単に稼げる方法」がありました。

「1日10万円なら35万円かかっても4日で元とれるじゃん。」

そう思った私は、誘導されるがままに35万円を35回払いで購入。

これが借金地獄の始まりです。

35万円で購入した情報商材による売り上げは500円

1日10万円なんて、今考えたら当然無理な金額です。

しかし当時信じ切っていた私は、詐欺師の言うことを鵜呑みにして毎日を過ごしていました。

結局1か月経過した段階で500円も手に入れることができず、ようやくそこで詐欺を疑いました。

ネットで見つけた弁護士に無料で相談するも、クーリングオフの期間を過ぎてしまっていたため返金してもらうことはできませんでした。

- 高すぎる情報商材はリスクが高い

- 簡単に楽に稼げる商材はない

- クーリングオフの制度は商材を購入する前に知っておくこと

似たような手口で情報商材の詐欺に騙される人が後を絶たない

月に収入が100万くらい入るという誘惑にのってしまい、総額240万円を騙されてしまった方がいます。

安いプランに入ろうとしたところ、それに入るくらいならもっと良いプランのほうがおすすめと言われて最終的に高額プランに加入してしまったそうです。

詐欺師は稼げそうな雰囲気を作るのが上手く、言葉巧みに騙してきます。

また詐欺師側は罪に問われないために、あの手この手で対策をしています。

あまりにもおいしい話にはのらないことが大切!

情報商材詐欺の特徴と手口

情報商材の詐欺には共通した特徴と手口があります。

詐欺に合わないためにも、おさえておくようにしましょう。

- SNSやメールなどで広く宣伝している

- 普通に考えたら高すぎる値段設定

- 「今だけ○○円」など常に特別価格

- 「絶対に・必ず・簡単に」などの誇張表現で勧誘する

SNSやメールなどで広く宣伝している

情報商材詐欺の多くは、SNSやメールなどでより多くの人に宣伝しています。

- 当選しました

- 楽に稼げます

- 1日1時間の作業で毎月10万稼げる

などの文言で宣伝しているものは特に危険です。

怪しいアカウントから突然DMが来た時は無視しましょう。

一度返事をしてしまうと、詐欺のターゲットとなってしまい大量のDMが届くようになってしまいまうので注意が必要です。

普通に考えたら高すぎる値段設定

情報商材の多くはかなり高額な値段設定になっています。

安いものであれば5万円から100万円を超える情報商材もあります。

「少し高いな」と感じたら、同じようなことが学べる本をネットで探してみてください。

「今だけ○○円」など常に特別価格

期間限定の価格設定は一般的なマーケティング手法でも取られており、それだけでは詐欺とは言えませんが、常に限定価格として宣伝している商材は詐欺商材の可能性があります。

一度冷静になり、詐欺を疑うことも重要です。

「絶対に・必ず・簡単に」などの誇張表現で勧誘する

情報商材詐欺の多くは「絶対に・必ず・簡単に」などの文言を使い宣伝しています。

「絶対に・必ず・簡単に」稼げる方法はありません。この文言を見かけたらまず詐欺を疑うようにしましょう。

情報商材詐欺を見抜く術

情報商材詐欺を見抜く方法があります。

購入前に少しでも不安になった場合は下記の項目を確認しましょう。

- 商材の評価を確認する

- 景品表示法に違反していないか確認する

- 特定商取引法の表示を確認する

では1つづつ解説していきます。

商材の評価を確認する

情報商材詐欺を見極めるうえで商材の評価は分かりやすく重要です。

情報商材の評価が全くないもの・詐欺などの口コミがあるものは購入を避けるようにしましょう。

景品表示法に違反していないか確認する

景品表示法とは、企業が誤った広告や過大な景品提供を通じて消費者を誤解させることを禁止する法律のことです。

不当な表示の禁止と景品の制限を規定しており、消費者庁は景品表示法違反に対する通報を受け付け、違反事業者に制裁を課す権限があります。

景品表示法は消費者を誤認させるような不当な広告や表示を規制するものです。

主に以下に該当するものは景品表示法となります。

- 優良誤認表示

- 有利誤認表示

優良誤認表示

「優良誤認表示」とは、商品やサービスについて、実際よりも優れているかのように誤った表示をする場合を指します。これには、実際よりも品質が高いかのように宣伝するケースや、事実に反して競合他社よりも優れているかのように宣伝するケースが含まれます。

有利誤認表示

「有利誤認表示」とは、価格、商品の量、アフターサービスなどの取引条件に関して、実際よりも有利であるかのように誤解させる表示をするケースを指します。これには、実際よりも取引条件が有利であるかのように宣伝する場合や、競合他社の条件よりも有利であるかのように宣伝する場合が含まれます。

そのほかにも誇大表現を含んだ広告(おとり広告なども)景品表示法違反に該当しています。

特定商取引法の表示を確認する

特定商取引法に基づく表記では、事業者は法人の場合には登記簿上の正式な名称を、代表者の氏名または通信販売の責任者の氏名を明示する必要があります。

通称や屋号、サイト名は使用できないため、会社名があることをまず確認しましょう。

下記のサイトから登記されているか確認できるので購入前に確認するようにしましょう。

情報商材詐欺に騙される人に共通する3つの特徴

悪質な情報商材詐欺に騙される人にはある共通点があります。

- 人の話をすぐに信じてしまう

- 自己投資している自分はかっこよいと考えている

- お金がない

それぞれ解説していきます!

特徴①:人の話をすぐに信じてしまう

人の話をすぐに信じてしまう人は詐欺に騙されやすいという特徴があります。

「このビジネスは誰でも稼げる」

「この手法はまだ世に出回っていないから今なら稼げる」

上記のような話をすぐに信じてしまい、詐欺商材を購入してしまいます。

人を信じることは悪いことではありませんが、詐欺師はそこに漬け込んでくるということを覚えておきましょう。

特徴②:自己投資している自分はかっこよいと考えている

情報商材やセミナーに投資している自分=かっこいい状態になっている人は詐欺に騙されやすいという特徴があります。

そのような考え方になっている時は、自己投資すれば何でもよい状態になってしまっているので詐欺に騙されやすいです。

また、詐欺師視点で考えると狙いやすいのも事実。

特徴③:お金がない

詐欺情報商材に騙される人の特徴として「お金がない」という共通点があります。

- とにかく稼ぎたい

- 楽して収入を増やしたい

- どんな方法でも良いからお金が欲しい

お金がない人は上記のようなマインドになりがち。

そこに詐欺師がおいしい話を言葉巧みに持ってくるので、詐欺商材を買わされてしまいます。

お金がない時こそ、気を付けましょう!

まとめ:情報商材は「見極め」が重要

この記事では情報商材で騙された筆者が、対処法と手口を紹介しました。

情報商材詐欺の対応はできるだけ早くしないと弁護士に相談しても手遅れになってしまうことがあります。

情報商材は「見極め」がもっとも大事で難しい作業です。

下記の記事では、詐欺ではないことがわかっている情報商材を紹介しております。興味のある人はチェックしてみてください。